auf diesem Blog möchten wir Ihnen das wissenschaftliche Arbeiten näher bringen und Ihnen Tipps und Tricks zum Gelingen ihrer Arbeit vorstellen.

Neben einigen Beispielen, stehen Ihnen auch Quizzes zur Verfügung mit denen Sie ihr gelerntes Wissen testen können.

Auf diesen Blog können Sie sowohl von ihrem Laptop als auch von ihrem Smartphone zugreifen. Somit ist gewährleistet, dass sie zu jeder Zeit und an jedem Ort die Informationen abfragen können und dadurch bei Problemen und Fragen schnell Hilfe bekommen können.

Jetzt bleibt uns nichts weiter zu sagen als:

bei all ihren wissenschaftlichen Arbeiten, die Sie vielleicht auch durch unsere Hilfe erstellen können.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Auch wenn es primär auf die "inneren Werte" Ihrer Arbeit ankommt, zählt auch der "erste äußere Eindruck".

Heften Sie Ihre Arbeit daher sauber in einem Ordner ab und vermeiden Sie Knicke oder Flecken auf den Seitenblättern!

Verwenden Sie bei der Erstellung Ihrer Arbeit weißes, einseitig bedrucktes DIN A4 Papier und halten Sie sich an die folgenden Standards:

- Seitenrand oberhalb und unterhalb: 2,0 - 2,5 cm

- Linker Seitenrand: 4,0 - 5,0 cm

- Rechter Seitenrand: 3,0 - 4,0 cm

- 1,5 zeiliger Zeilenabstand

Verwenden Sie den Schrifttyp "Times New Roman" in der Schriftgröße 12.

Die Absätze werden in Blocksatz formatiert.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

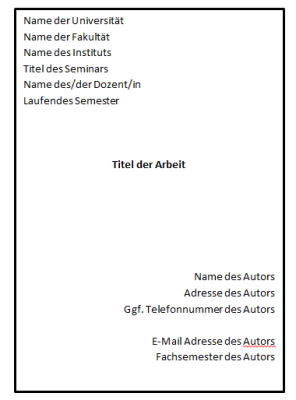

Das Deckblatt sollte übersichtlich gestaltet und klar gegliedert sein. Denn es gilt: Weniger ist mehr!

Bilder und und Verzierungen sind eher unüblich für die Gestaltung des Titelblattes.

Folgende Inforationen sollten kurz und knapp auf dem Deckblatt dargestellt werden:

Angaben zur Universität:

- Name der Universität, der Fakultät und ggfs. des Instituts

- Name der Veranstaltung

- Name des Dozenten/dder Dozentin

- Angabe des laufendes Semesters

- Titel und ggfs. Untertitel der Arbeit

Persönliche Angaben:

- Name des Verfassers

- Anschrift, E-Mail Adresse und ggfs. Telefonnummer des Verfassers

- Angabe zum Fachsemester des Verfassers

Ein Beispiel:

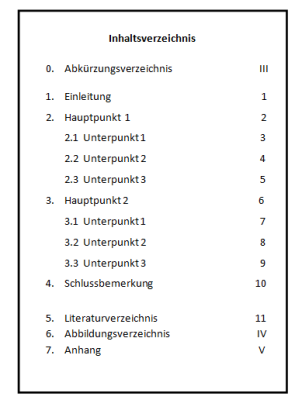

Linksbündig: Nummerierung und Überschriften

Rechtsbündig: Seitenzahl

Das Inhaltsverzeichnis lässt sich per "Microsoft Word" ganz einfach automatisch erstellen.

Hier ein kurzes Tutorial:

http://www.youtube.com/watch?v=RN_nEwWpnS4

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Grafiken, Abbildungen, Tabellen oder Bilder dienen zur Illustration der im Text dargestellten Sachverhalte.

Die Herkunft dieser Visualisierungen ist dabei in einem separierten Verzeichnis darzustellen.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Gleichzeitig dient das Inhaltsverzeichnis auch zur Orientierung für den Leser, da alle Überschriften bzw. Kapitel mit einer Seitenangabe versehen sind.

Als Seitenangabe ist jeweils die erste Seite des entsprechendes Abschnittes zu wählen.

Die Nummerierung der Überschriften ist ausgehend von einer ersten Ebene für die Hauptpunkte entsprechend des Aufbaus der Arbeit auf tiefere Ebenen in

Unterpunkte herunterzubrechen, sofern die Thematik dies erfordert.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Einleitung

Hauptteil

Schlussteil

Im Folgenden wird erläutert, welche inhaltlichen Aspekte in den jeweiligen Abschnitten erläutert werden sollten.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Dabei sollten Sie folgende Aspekte darstellen:

Begründung des Themas

Relevanz und Aktualität des Themas

Eingrenzung des Themas

Herausarbeitung der Frage- und Problemstellung

Darstellung der Vorgehensweise und Hauptquellen

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Der inhaltliche Schwerpunkt des Hauptteils liegt darin, die in der Einleitung formulierte Forschungsfrage anhand von Belegen aus Literatur zu beantworten bzw. zu überprüfen und zu diskutieren.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Der inhaltliche Schwerpunkt liegt hier auf der zusammenfassenden Präsentation der Untersuchungsergebnisse unter Berücksichtigung der leitenden Fragestellung .

Der Schlussteil soll dem Leser also einen Überblick über das Geleistete bringen und die Forschungsfrage beantworten.

Dabei können folgende Fragestellungen beantwortet werden:

Konnte die Frage zufrieden stellend beantwortet werden oder nicht?

Wo gibt es Probleme? Was konnte nicht gelöst werden?

Wo gibt es Lücken in der Forschung? Was könnte besser erforscht werden?

Hat es Probleme bei der Beantwortung der Forschungsfrage gegeben?

u.v.m.!

Zuletzt sollte ein Ausblick auf künftige Entwicklungen gegeben werden.

Welche weiteren Fragestellungen könnten - auf Basis der Untersuchungsergebnisse der Arbeit - formuliert werden?

Gibt es noch offene Fragen?

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Um eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben bleibt es nicht aus, wissenschaftliche Erkenntnisse, die man in seiner Arbeit dokumentiert und kritisch hinterfragt zu zitieren. Damit die verwendeten Zitate als solche zu erkennen sind und der Leser die Möglichkeit hat die Aussagen nachzuprüfen ist es zunächst wichtig, die häufigsten Abkürzungen, die zum Belegen der Zitate in der Fußnote verwendet werden kennenzulernen:

a. a. O. = am angegebenen Ort

Bd. = Band (z.B bei mehrbändigen Lexika)

ders. = derselbe Autor (bei Aufzählung mehrerer Werke

desselben Autors

ebd. = ebenda (bei mehrmaligem Zitieren derselben Seite)

f. = die angegebene und die folgende Seite (S. 384 f. = S. 384

und 385)

ff. = die angegebene und die beiden folgenden Seiten (S. 384

ff. = S. 384 – 386)

Hrsg. = Herausgeber

hrsg. v. = herausgegeben von

o. O. = ohne Ortsangabe

o. J. = ohne Jahresangabe

S. = Seite

Sp. = Spalte

u. a. = und andere

unv. Man. = unveröffentlichtes Manuskript

vgl. = vergleiche

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

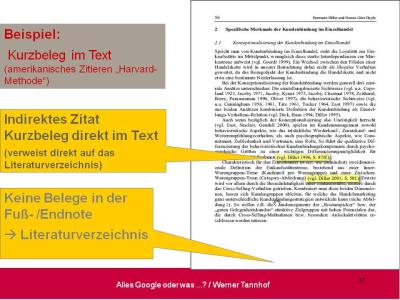

So unterscheidet man zwischen direktem und indirektem Zitat.

In diesem Eintrag soll es sich zunächst um das direkte Zitat drehen.

Das direkte Zitat (oder auch wörtliches Zitat) ist dadurch charakterisiert, dass Textteile aus dem Werk eines Autors wortgetreu wiedergegeben werden. Verwendet man diese Art des Zitats, so sind die jeweiligen Textstellen in Anführungszeichen („…“) einzuschließen.

Um das Zitat zu belegen kann man entweder direkt im Textfluss hinter das Zitat die Herkunft in Klammer setzen oder sie in einer Fußnote festhalten.

Im Textfluss sieht ein Beleg so aus, dass man zunächst den Autor des Textes nennt direkt anschließend das Erscheinungsjahr des Werks und dann durch Komma abgetrennt die Seitenzahl.

Beispiel:

„Die vorstehend genannten neun Merkmale pädagogischen Handelns sind Gegenstand erziehungswissenschaftlicher Reflexion und Theoriebildung, allerdings in sehr unterschiedlicher Intensität und Extension“ (Timmermann 1995, S. 142).

Besonderheiten, die bei Verwendung von direkten Zitaten beachtet werden müssen werden im nächsten Blogeintrag behandelt.

Um die bisher Gelernten Fakten noch einmal für Sie selbst zu überprüfen können Sie an dem unten stehenden Quiz teilnehmen.

Quiz starten

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

1. Der Punkt am Ende des Zitates wird erst am Ende des Kurzbelegs und nicht direkt hinter dem Zitat gesetzt.

2. Hervorhebungen im Original müssen auch im Zitat übernommen werden. Dies kennzeichnet man zusätzlich im Kurzbeleg durch den Zusatz „Hervorheb. im Original".

3. Auch Fehler im Original müssen im Zitat übernommen werden. Diese kennzeichnet man entweder mit (sic) oder (!) direkt hinter dem fehlerhaften Wort.

4. Auslassungen im Zitat, d.h. wenn nicht der ganze Satz als solcher zitiert wird werden durch […] oder (…) gekennzeichnet. Hierbei muss man darauf achten, dass die Auslassungen nicht

die Aussage der Textstelle verfälscht.

5. Es besteht die Möglichkeit, Zitate in den eigenen Satzbau einfließen zu lassen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Satz grammatikalisch und syntaktisch Sinn ergibt. Um zum Beispiel die Änderung des Kasus, der Zeit oder der Wortfolge im Satz deutlich zu kennzeichnen steht das veränderte Wort in eckigen Klammern.

6. Zitate innerhalb eines Zitates werden mit einfachen Anführungsstrichen gekennzeichnet (‚…‘).

7. Wenn sich ein Sekundärzitat nicht vermeiden lässt wird hinter dem Zitat eine Ergänzung vorgenommen und „zit. n.“ eingefügt.

Bsp.: (Galtung 1975, zit. n. Tillmann 1999, S.8f)

Das nachfolgende Quiz bietet die Möglichkeit zu testen, ob Sie die oben genannten Fakten behalten konnten:

Quiz starten

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Indirekte Zitate beschreiben solche Zitate, in denen der Autor sinngemäß zitiert wird. Diese Art von Zitaten stehen nicht in Anführungszeichen. Am Ende eines indirekten Zitats steht entweder ein Kurzbeleg der mit der Abkürzung „vgl.“ beginnt. Dies verdeutlicht, dass es sich hierbei um ein indirektes Zitat handelt. Eine andere Möglichkeit ist auch hier die Verwendung von Fußnoten, die auch mit der Abkürzung „vgl.“ zu Beginn des Belegs gekennzeichnet werden.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

In der Regel enthält ein solcher Kurzbeleg:

• Den Nachnamen des Verfassers

• Das Erscheinungsjahr

• Die Seitenzahl des Zitats

Diese Angaben werden, wie bereits in einem vorangegangen Eintrag beschrieben in Klammern hinter das Zitat gesetzt.

(Timmermann 2005, S.46)

In den Kurzbelegen gibt es einige Abkürzungen, die verwendet werden, um bestimmte Merkmale des Zitats zu kennzeichnen:

Ebd. ->(ebenda) wir verwendet, um zu kennzeichnen, das genau die selbe Stelle des vorangegangen Zitats noch einmal verwendet wurde

f. und ff. -> „und die folgende Seite“ „und die folgenden Seiten“

Zwei Autoren? -> Flößler/Otto 1998, S.15

Mehr als zwei Autoren? -> im ersten Kurzbeleg werden alle Autoren genannt. In den folgenden Belegen wird nur der erste Autor genannt und ein „et al.“ angefügt.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

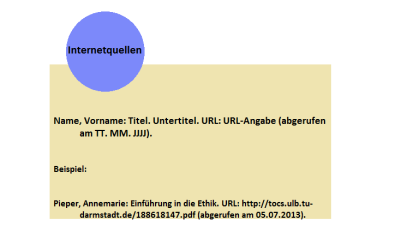

Hierbei sollte man jedoch immer auf die Seriösität der Quellen achten und beispielsweise nicht von Wikipedia zitieren.

Um die Quellen belegen zu können müssen im Kurzbeleg oder in der Fußnote die aktuelle URL genannt werden, gegebenenfalls mit Autor und Seitenzahl, jedoch in jedem Falle das Datum des Abrufs.

Beispiel:

http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/11992M/tif/JOC_1992_191__1_DE_0001.pdf

[Stand: 01.10.2009].

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

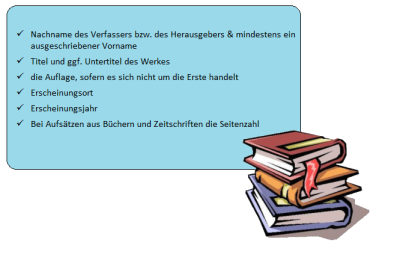

Das Literaturverzeichnis bildet den abschließenden Teil einer wissenschaftlichen Arbeit. In einem Literaturverzeichnis werden alle verwendeten Quellen, die sie für die Anfertigung ihres Textes benötigt haben, aufgelistet. Neben Büchern müssen hier also auch andere verwendete Materialien, wie beispielsweise Internetquellen, angegeben werden. Wichtig ist es, dass das Literaturverzeichnis alphabetisch sortiert und systematisch aufgebaut wird, denn nur durch genaue Quellenangaben ist es dem/der Leser/in möglich, die genutzten Quellen nachvollziehen und nachprüfen zu können.

Doch wie gestalten Sie ein Literaturverzeichnis systematisch korrekt?

Bei der Anfertigung des Literaturverzeichnisses muss zwischen verschiedenen Textsorten unterschieden werden, die jeweils unterschiedliche Literaturangaben erfordern. Dennoch gibt es grundlegende Angaben, die für die Erstellung jedes Literaturverzeichnisses maßgeblich sind:

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

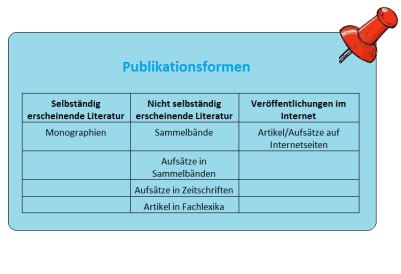

Wissenschaftliche Literatur kann in unterschiedlichen Varianten veröffentlicht werden. Diese verschiedenen Formen der Veröffentlichung werden als "Publikationsformen" bezeichnet. Publikationsformen werden in selbständig und nicht selbständig erscheinende Werke unterschieden.

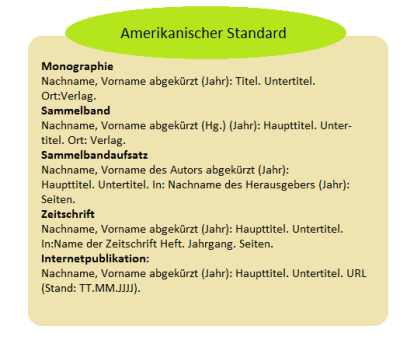

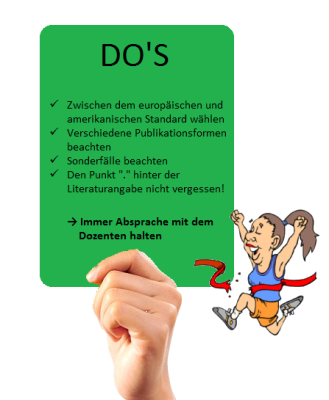

Im Folgenden werden die verschiedenen Publikationsformen und ihre Literaturangaben erläutert und dargestellt. Anzumerken ist, dass die Literaturangaben hier nach dem europäischen Standard präsentiert werden. Wie auch bei der Zitation ist es möglich die Literaturangabe nach dem amerikanischen Standard durchzuführen. Wichtig ist es jedoch, dass sie sich für eine Variante entscheiden und diese einheitlich verwenden.

Eine Monographie (gr. "Einzelschrift") ist ein selbständig erscheinendes einzelnes Werk, das sich einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Fragestellung widmet. Eine Monographie kennzeichnet sich dadurch, dass sie überwiegend nur von einem Autor erstellt wurde. Falls mehrere Autoren beteiligt sind, so müssen diese die Texte gemeinsam verfasst haben.

Die Literaturangabe einer Monographie gestaltet sich folgendermaßen:

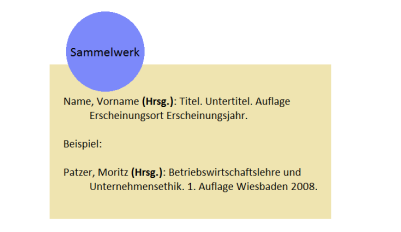

Ein Sammelwerk kennzeichnet sich durch eine Ansammlung von in sich geschlossenen Aufsätzen zu einem bestimmten Thema, die von unterschiedlichen Autoren verfasst wurden. Somit werden Einzelschriften zu einem Sammelwerk zusammengefasst.

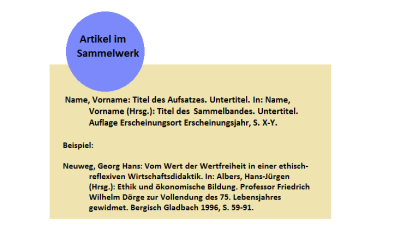

Bei der Erstellung der Literaturngabe eines bestimmten Artikels aus einem Sammelwerk müssen sie folgendes beachten: Da es sich hierbei um eine Ansammlung vieler Publikationen von verschiedenen Autoren handelt, ist es wichtig, vorerst den Verfasser des Aufsatzes zu benennen. Darüber hinaus muss jedoch auch der Herausgeber des Sammelwerks kenntlich gemacht werden. Dies gestaltet sich wie folgt:

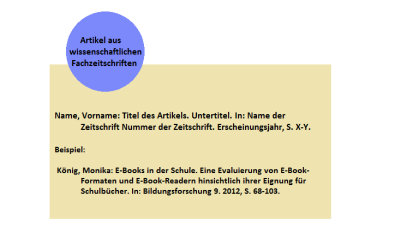

Bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift handelt es sich, um ein fortlaufendes Sammelwerk, das in regelmäßigen Abständen erscheint. In einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift wird über bestimmte Themen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen berichtet. Bei der Literaturangabe einer wissenschaftlichen Zeitschrift ist zu beachten, dass hinter der Nennung des Namens der Zeitschrift kein Punkt (".") erfolgt. Des Weiteren wird auch ein Erscheinungsort nicht angegeben.

Die Literaturangabe eines Artikels aus einem Fachlexikon gestaltet sich folgendermaßen:

Auch Internetquellen dürfen mittlerweile für die Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit genutzt werden. Jedoch sollten sie mit der Verwendung von Informationen aus dem Internet vorsichtig sein. Denn die Verwendung von Internetquellen in wissenschaftlichen Arbeiten ist stark umstritten. Denn durch laufende Veränderungen des Internets sind bestimmte Quellen möglicherweise nicht mehr auffindbar. Aufgrund dessen ist es wichtig, dass sie am Ende der Literaturangabe angeben, wann sie die Internetseite aufgerufen haben. Des Weiteren sollten Sie mit ihrem Dozenten absprechen, ob die Verwendung von Internetquellen erwünscht ist.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

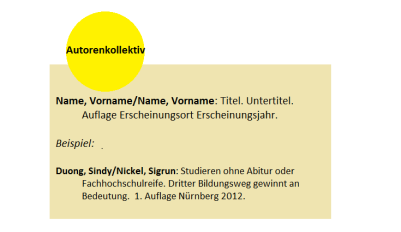

Verfügt eine verwendete Literatur über mehrere Autoren, so wird von einem sogenannten Autorenkollektiv gesprochen. Liegen mehrere Autoren vor, so müssen diese auch angegeben werden. Dieses Autorenkollektiv sollten sie folgendermaßen anfertigen:

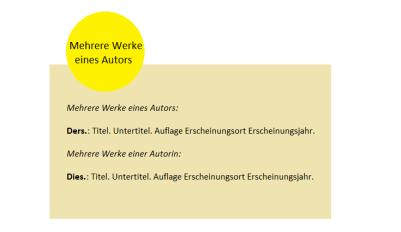

Benutzen Sie in ihrer wissenschaftlichen Arbeit mehrere Werke des gleichen Autors, so haben sie die Möglichkeit den Autor durch die Abkürzung "Ders." (=Derselbe) abzukürzen. Handelt es sich um eine Autorin, so verwenden sie bitte die Abkürzung "Dies." (=Dieselbe).

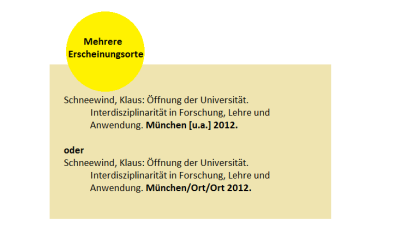

Liegen mehrere Erscheinungsorte vor, so können diese aufgezählt werden und durch "/" voneinander getrennt werden. Jedoch ist es auch möglich nur einen Erscheinungsort zu nennen und diesem ein "[u.a]" anzuhängen.

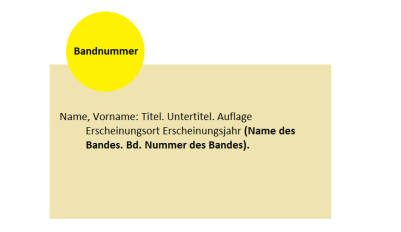

Handelt es sich bei der verwendeten Literatur um ein Reihenwerk, das bedeutet es liegen mehrere Bände vor, so geben sie die Bandnummer am Ende der Literaturangabe an:

Wie bereits erwähnt haben sie auch die Möglichkeit den amerikanischen Standard bei der Erstellung ihres Literaturverzeichnisses zu nutzen. Hier ein kurzer Überblick:

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren